À l’occasion de la 46ᵉ rencontre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme en octobre 2025, un regard est porté sur la manière dont les projets Vers une Internationale des rivières... et la chaire Habiter aux prismes des limites planétaires se sont rejoints pour nourrir une réflexion commune. Depuis Strasbourg, au cœur du Parlement européen bordé par le Rhin, Caroline Lanciaux, en charge des partenariats et des projets scientifiques de ces deux démarches, partage ici comment cette mise en dialogue a ouvert de nouvelles façons d’aborder la place de l’eau dans nos sociétés et nos manières d’habiter le vivant.

« L’eau en partages, relier les vivants, connecter les territoires »

Invités à intervenir lors de la 46ème rencontre de la fédération nationale des agences d’urbanisme des 15, 16 et 17 octobre 2025, nous nous sommes rendus (Camille de Toledo, Rémy David, Laurent Devisme, Yann Thoreau la Salle et Caroline Lanciaux) à Strasbourg au cœur du Parlement européen, au sein de cette enceinte cosmopolite entourée par le Rhin, pour poser « un regard nouveau sur la place de l’eau dans nos sociétés, nos modes de vie, et questionner nos rapports entre entités vivantes ».

Durant trois jours, les 500 représentants (élus, techniciens,…) des 50 agences d’urbanisme et leurs partenaires se sont réunis et ont « convoqué l’histoire, les modes de vie, ainsi que les identités culturelles pour imaginer un dessein qui replacerait l’eau au centre de nos préoccupations : habiter sur l’eau, vivre avec les ports, eau et énergie, la culture et la pédagogie pour comprendre les enjeux de l’eau, ou encore la cohabitation entre biodiversité et présence humaine. Autant de défis à la fois techniques… et profondément culturels »

1. Une crise mondiale de l’eau : constats scientifiques et urgences

En réponse à la sollicitation de l’agence d’urbanisme de la région nantaise (AURAN) et de la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), notre intervention devait ouvrir de nouvelles perspectives afin de s’émanciper d’une approche souvent technique pour réinventer la gouvernance de l’eau dans un contexte où l’accès à une eau en quantité et qualité suffisante est en tension alors qu’il conditionne la vie sur terre pour tous les vivants.

Car les enjeux sont majeurs. A l’échelle mondiale, Carmen de Jong, professeur d’hydrologie de l’Université de Strasbourg nous explique que, selon l'ONU, l'utilisation mondiale d'eau douce pour les humains a doublé entre 1964 et 2014 en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation, de l'industrialisation et de l'augmentation de la production et de la consommation. « La pénurie d’eau, exacerbée par le changement climatique - l’année 2023 a été l’année la plus sèche pour les fleuves du monde depuis plus de trois décennies, (WMO 2023 )- pourrait coûter à certaines régions jusqu’à 6 % de leur PIB, stimuler les migrations et déclencher des conflits », a déclaré la Banque mondiale en 2016, et la demande en eau dans les villes devrait doubler d’ici 2030. Une étude des micropolluants dans les rivières d’Europe (Finckh et al ,2024) présentée par Loïc Maurer, maître de conférence à l’ENGEES de Strasbourg, démontre que 74% des sites étudiés sont au-dessus des seuils de toxicité.

Pour répondre à ces défis, Carmen de Jong préconise des stratégies de gestion de l’eau à long terme et à l’échelle régionale au lieu de solutions ponctuelles contre les pénuries d'eau temporaires et locales ; et des stratégies d'adaptation basées sur un réseau représentatif d’acteurs avec des connaissances locales et historiques en amont et en aval au lieu d'une poignée de joueurs à grande échelle.

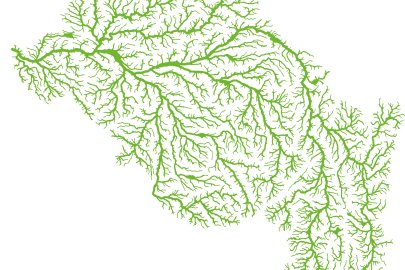

2. Rivières sujets de droit : l’intervention de Camille de Toledo

En réponse, Camille de Toledo, artiste, écrivain et chercheur en littérature, membre associé de l’institut, propose lors de la plénière dans l’hémicycle du parlement européen le 15 octobre, de reconsidérer les non-humains et en particulier les rivières à l’échelle des basins versants comme des sujets de droit, « une reconnaissance vouée à garantir une meilleure prise en compte par les communautés humaines, les agents économiques et les pouvoirs publics, des intérêts, besoins, valeurs et perspectives propres de ces écosystèmes. »

« Dans nos cultures techniques, l’ensemble des formes du monde hors humains est considéré comme objet de droit. C’est leur qualification en tant qu’objet qui nous donne le droit d’agir, d’intervenir, de manipuler, de transformer pour en tirer de la valeur ajoutée.

Nous observons depuis la fin du siècle dernier une révolution juridique, que j’appelle le soulèvement légal de la terre, où l’on voit des formes non humaines, considérées jusque-là comme des objets, devenir des sujets de droit. On peut se demander ce que changerait à nos arbitrages de reconnaître ces nouveaux sujets de droit, ce que provoquerait le surgissement de la rivière venant affirmer sa perspective propre dans nos instances. Cela nous pousserait à transformer de manière performative nos espaces de négociations et de paroles pour faire place à l’invisible ou à ce qui n’a pas, jusque-là, le droit de s’exprimer.

En donnant un statut de personne à des fleuves, des rivières, on fait entrer dans le jeu d’acteurs et l’espace social humain, le temps long, qui est une dimension qui nous manque à dire vrai. On prend le risque que le temps long qui est aussi le temps des générations futures, nous regarde et s’oppose en quelque sorte à des décisions du temps court. On veut aménager, et il y a une personne « autre qu’humaine » qui nous dit « Non. Vous allez ménager », ou qui, dans la négociation, va privilégier une technique plutôt qu’une autre, ou un projet plutôt qu’un autre. Le monde que j’essaye de penser est un monde où l’on accueille en toute maturité la voix de temporalités toute autre qui sont aussi celles des générations futures ».

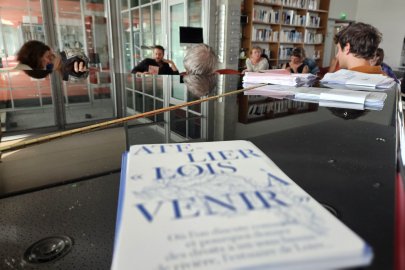

C’est à cet enjeu majeur que l’Institut d’études avancées de Nantes, Camille de Toledo et le conseil des témoins - ce groupe de 12 citoyens engagés depuis plus de deux ans dans une réflexion sur le tournant des droits de la nature dans le cadre du projet « vers une internationale des rivières » – accompagnés par des chercheuses et chercheurs ont voulu répondre en écrivant, dans la lignée d’autres démarches similaires dans le monde, trois propositions citoyennes de loi pour reconnaître la Loire, l’estuaire de Loire et les entités naturelles de manière générale comme sujet de droit en droit français.

Ces lois ont été confiées à des députés (Charles Fournier, Chantal Jourdan et Lisa Belluco) à l’occasion d’un colloque à l’assemblée nationale le 30 avril 2025. Pour les diffuser, elles ont été mises sous forme de jeux de cartes, pour en débattre à l’occasion d’ateliers « lois à venir ». C’est cet atelier que nous avons animé dans le cadre de ces rencontres pour 40 représentants d’agence d’urbanisme, agence de l’eau, collectivités locales venus de toute la France.

Témoignage de Léa Guilloy-Martos

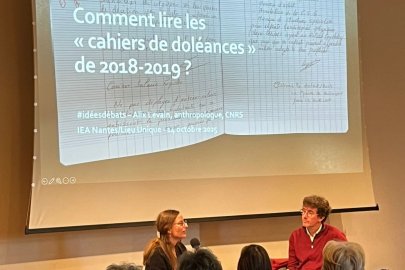

Explorer la gouvernance de l’eau autrement

« L’atelier a permis aux différents métiers présents et travaillant autour de l’eau, notamment dans une visée opérationnelle, d’explorer les enjeux de la gouvernance dans un cadre à la fois insolite et stimulant », explique Léa Guilloy-Martos, directrice du pôle Innovation et Transition de l’AURAN. « Ce temps d’échange, particulièrement riche, a ouvert de multiples questions : celles des modèles de gouvernance et de leurs limites, de nos cadres juridiques, mais aussi de notre rapport au territoire et aux entités naturelles.

L’intervention de Camille de Toledo en plénière a permis d’aborder collectivement ces enjeux à travers les projets concrets et inspirants qu’il porte. Par son récit autour de la Loire, il ouvre un autre univers, un nouveau champ sémantique et de nouvelles postures, qui viennent nourrir et renouveler notre approche habituelle. »

Témoignage de Laurent Devisme

Quand le droit ouvre de nouvelles manières d’habiter le vivant

« Entrer dans la langue du droit a un effet puissant, on alterne entre sourire et prise au sérieux des effets de la langue. On prend aussi une conscience plus aigüe selon laquelle les choses peuvent changer et c'est grisant dans un atelier entre professionnels ! », explique Laurent Devisme, professeur d’urbanisme de Nantes et membre du conseil des témoins du projet vers une internationale des rivières. « L'eau entre de plus en plus en politique, tout comme les sols et cela vient "perturber" les savoirs et pratiques de l'aménagement. Les agences d'urbanisme ont à la fois à gagner en compétence et pertinence sur des savoirs tenant à l'écologie territoriale. Les sciences sociales ne sont pas en reste dans les apports attendus : que ce soit l'histoire environnementale, l'étude urbaine anthropocène... Dans un tel contexte, on voit que la réflexion sur le fleuve comme sujet de droit fait partie d'un moment de création de connaissances. Le droit invente des catégories (cf. la propriété, la famille) et il est attendu dans la condition qui est la nôtre pour explorer de nouvelles aventures normatives ».